藏医特色外治疗法,放血疗法

时间:2025-01-26 作者:甘露医院 浏览数: 次

传统藏医治疗疾病有四种有效方法,分别为:食、行、药、外治。其中,外治法在临床上应用广泛,见效迅速,且无明显毒副作用,具有鲜明的藏民族特色。

放血疗法居藏医18种外治法之首,是藏医外治法中较为剧烈的一种治疗方法。2014年,藏医放血疗法入选第四批国家级非物质文化遗产名录扩展项目传统医药部分,可见当代医学对于放血疗法的认可。放血疗法究竟如何兴起,又存在怎样的理论依据?实际操作中需要注意哪些事项?藏医药学正统传承者甘露藏药,为您揭开放血疗法的神秘面纱。

在藏医药学中放血疗法被称为“达日卡”或“达日嘎”,达日是刺破的意思,指用特制的放血器械刺破各脏腑所属脉络的特定脉位,卡是放出坏血切开的口子。

藏医放血疗法是人们在漫长的历史长河中对疾病的斗争、研究和总结而积累的一种特殊疗法。在当时的生活实践中,偶然被石块或犄角等尖锐物刺破肿胀部位或某些特定部位时排出血液或脓以后,对某些疾病具有显著的缓解作用,在这种启发下,藏族人开始有意识地用尖石、骨针等割刺病变部位血管后放出血液来治疗病痛,这样便产生了最原始的放血疗法。

藏医理论将脉道分为白脉和黑脉,白脉是大脑、脊髓、神经系统的统称,不宜放血施治;黑脉亦称血脉,是指全身血液运行的通道,可施放血治疗。所以当体内坏血生成后,可通过切割有关的脉道,将坏血及与其同行的病气排出体外,以达到治疗疾病的目的。

据《四部医典》记载,藏医放血疗法的施术部位多达77条脉道,由于疾病的部位不同,放血施术的脉位选择亦不同,主要集中在藏医理论中的黑脉之不跳脉。

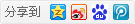

施术的脉位主要分布于人体的头颈和四肢部,且以小静脉为主,亦有少量小动脉,但有时也会选择局部肿胀疼痛处。

藏医放血疗法有严格的操作规程,包括术前准备、结扎放血部位、切割脉道放血、果敢止血等步骤。

术前准备:据藏医天文历算及患者属相确定放血的时机和方位,且在术前3至5天,让患者内服三果汤(诃子、毛诃子、余甘子),将体内坏血和正血分离;且放血前要晒太阳或烤火取暖。

结扎放血部位:根据不同的放血施术部位选用不同形状的捆绑带,在施术脉道切口上方三指处进行结扎,以便肌肉麻木及脉道鼓起,利于放血。

切割脉道放血:据施术部位选用不同形状的刀具及运用不同的切割方法进行放血,注意切口宜大,脉管开口与皮肤开口保持一致,避免出现血肿,使血气流出不畅。

果敢止血:血流出的过程中,一旦见到鲜红色易凝固的正血流出,应果断地立即止血,避免放血太过引起不必要的临床并发症,止血主要在脉位切口处冲冰水、敷冰石、加压包扎等方法。

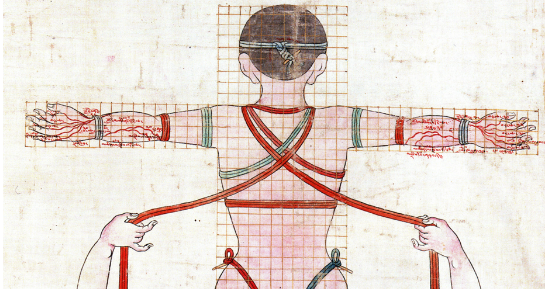

藏医师在放血的过程中需对血象仔细观察,血象包括血液的质地、性状、颜色、夹杂物等。主要目的是:一是区别坏血、正血,坏血色黄质稀,表面有白色泡沫,或粘液,或脓液,或胆汁;正血色鲜红质稠,表面易凝结。二是准确把握放血程度,见到鲜红色正血流出,应立即停止放血。三是分辨疾病性质,血紫流粗,血质粗糙,带黄色泡沫者为龙型疾病,血色黄而稀,有臭味者为赤巴型疾病,血色红而白,浓滑者为培根型疾病。

据藏医放血理论强调,术后调摄十分重要。放血当天不能白昼睡觉,禁止一切引起失血和生风的饮食和起居,尤其注意低蛋白低热量饮食,在七天内禁酒,并注意保暖,避免剧烈运动。

放血疗法不仅体现了藏医对人体生理病理的深刻认知,更蕴含着藏民族对自然与生命的独特理解和智慧。如今,我们应倍加珍视这份宝贵的文化遗产,让藏医药学及其特色疗法如藏医放血疗法,在现代社会中继续绽放光彩,为人类健康福祉贡献独特的力量,让民族的智慧跨越时空,造福更多民众,续写藏医药学的辉煌篇章。

西安甘露精神病医院,西安精神病医院,治疗抑郁症医院,治疗焦虑症医院,西安甘露医院

- 上一篇:当三因紊乱时,身体会产生哪些表现?

- 下一篇:春节高血压人群饮食,用药指南

地址:陕西省西安市雁塔区太白南路与光华路十字甘露医院 咨询电话:029-88220226

本网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,就医遵照医生诊断 备案号:陕ICP备19022228号-11